सम्पूर्ण सौर मंडल (Solar System): ग्रह, उपग्रह, तथ्य और प्रतियोगी परीक्षा हेतु विस्तृत गाइड

हमारा सौर मंडल: एक खगोलीय यात्रा (प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेष)

1. सौर मंडल का परिचय: हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस

सौर मंडल (Solar System), गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हुए सूर्य और उन सभी खगोलीय पिंडों का एक विशाल परिवार है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह हमारी आकाशगंगा, जिसे मंदाकिनी (Milky Way) कहा जाता है, के लाखों-करोड़ों तारा प्रणालियों में से एक है। हमारे सौर मंडल में एक तारा (सूर्य), आठ ग्रह, उनके लगभग 200 से अधिक ज्ञात उपग्रह, अनगिनत क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और अन्य छोटे पिंड शामिल हैं।

यह वह ब्रह्मांडीय घर है जहाँ हमारी पृथ्वी स्थित है, और इसका अध्ययन हमें न केवल अपने ग्रह की विशिष्टता को समझने में मदद करता है, बल्कि ब्रह्मांड की विशालता और उसमें हमारे स्थान का भी बोध कराता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सौर मंडल से संबंधित प्रश्न अक्सर भूगोल, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूछे जाते हैं।

एनसीईआरटी संदर्भ: कक्षा 6 की भूगोल पुस्तक "पृथ्वी: हमारा आवास" और कक्षा 8 की विज्ञान पुस्तक "विज्ञान" में सौर मंडल का प्रारंभिक परिचय दिया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत "पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास" अध्याय देखें।

2. सूर्य: हमारे सौर मंडल का ऊर्जावान हृदय

सूर्य (The Sun)

सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक G2V श्रेणी का मुख्य-अनुक्रम तारा (Main-sequence star) है। यह सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% हिस्सा अकेले ही रखता है, और इसका गुरुत्वाकर्षण ही सभी ग्रहों और अन्य पिंडों को उनकी कक्षाओं में बांधे रखता है।

- संरचना: सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन (लगभग 74%) और हीलियम (लगभग 24%) गैसों से बना है। इसके केंद्र को क्रोड (Core) कहा जाता है, जहाँ अत्यधिक दाब और तापमान (लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस) के कारण नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion) की प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और अपार ऊर्जा मुक्त होती है।

- ऊर्जा का स्रोत: सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत यही नाभिकीय संलयन है। यह ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पृथ्वी तक पहुँचती है और यहाँ जीवन को संभव बनाती है।

- सूर्य की परतें (बाहर से अंदर की ओर):

- कोरोना (Corona): सबसे बाहरी परत, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। इसका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस होता है।

- क्रोमोस्फीयर (Chromosphere): कोरोना के नीचे की परत।

- फोटोस्फीयर (Photosphere): सूर्य की दृश्य सतह, जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसका तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। यहीं पर सौर कलंक (Sunspots) भी दिखाई देते हैं, जो अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र होते हैं।

- संवहन क्षेत्र (Convection Zone)

- विकिरण क्षेत्र (Radiation Zone)

- क्रोड (Core)

- महत्वपूर्ण तथ्य:

- पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है, जिसे एक खगोलीय इकाई (Astronomical Unit - AU) कहा जाता है।

- सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है।

- सूर्य अपनी धुरी पर लगभग 25-35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है (विषुवतीय क्षेत्र तेजी से घूमता है)।

आदित्य-एल1 मिशन (Aditya-L1 Mission): भारत का पहला सौर मिशन, आदित्य-एल1, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यह सूर्य के कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर हवाओं और तूफानों तथा उनके पृथ्वी पर प्रभाव का अध्ययन करेगा।

आधिकारिक जानकारी हेतु: NASA - Sun Science

3. हमारे सौर मंडल के ग्रह (Planets of Our Solar System)

हमारे सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले आठ प्रमुख ग्रह हैं। इन्हें सूर्य से दूरी के क्रम में दो मुख्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है: आंतरिक ग्रह (Inner Planets) और बाह्य ग्रह (Outer Planets)।

क. आंतरिक या स्थलीय ग्रह (Inner or Terrestrial Planets)

ये सूर्य के सबसे निकट के चार ग्रह हैं - बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये मुख्यतः चट्टानों और धातुओं से बने हैं, इसलिए इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। इनका आकार अपेक्षाकृत छोटा और घनत्व अधिक होता है।

बुध (Mercury)

- सूर्य से दूरी: लगभग 5.8 करोड़ किलोमीटर (0.39 AU) - सौर मंडल का सबसे निकटतम ग्रह।

- आकार और व्यास: लगभग 4,880 किलोमीटर (पृथ्वी का लगभग 38%) - सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह।

- परिक्रमण काल (Orbital Period): लगभग 88 पृथ्वी दिवस (सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय)।

- घूर्णन काल (Rotation Period): लगभग 59 पृथ्वी दिवस (अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय)।

- वायुमंडल: बहुत ही विरल, जिसे एक्सोस्फीयर (Exosphere) कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम के कण होते हैं।

- उपग्रह: कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है।

- विशेषताएँ:

- दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर होता है (दिन में लगभग 430°C और रात में -180°C तक)।

- सतह पर कई क्रेटर (गड्ढे) मौजूद हैं, जो चंद्रमा की सतह से मिलते-जुलते हैं।

- सौर मंडल में सबसे तेज परिक्रमण गति वाला ग्रह है।

- महत्वपूर्ण मिशन: नासा का मैरिनर 10 (Mariner 10) और मैसेंजर (MESSENGER) मिशन। वर्तमान में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) का संयुक्त मिशन बेपीकोलंबो (BepiColombo) बुध की ओर अग्रसर है।

एनसीईआरटी संदर्भ: कक्षा 6 और 8 की विज्ञान/भूगोल पुस्तकों में बुध ग्रह का संक्षिप्त परिचय मिलता है।

शुक्र (Venus)

- सूर्य से दूरी: लगभग 10.8 करोड़ किलोमीटर (0.72 AU)।

- आकार और व्यास: लगभग 12,104 किलोमीटर (पृथ्वी का लगभग 95%) - आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण इसे "पृथ्वी की जुड़वां बहन" (Earth's Twin Sister) भी कहा जाता है।

- परिक्रमण काल: लगभग 225 पृथ्वी दिवस।

- घूर्णन काल: लगभग 243 पृथ्वी दिवस (इसका घूर्णन काल इसके परिक्रमण काल से भी अधिक है)। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है (अधिकांश ग्रहों के विपरीत)।

- वायुमंडल: बहुत घना, जिसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड (लगभग 96.5%) और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं। इसके कारण तीव्र ग्रीनहाउस प्रभाव (Greenhouse Effect) होता है।

- सतह का तापमान: लगभग 465°C - सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह (बुध से भी अधिक)।

- उपग्रह: कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है।

- विशेषताएँ:

- आकाश में सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला प्राकृतिक पिंड।

- इसे "भोर का तारा" (Morning Star) और "सांझ का तारा" (Evening Star) भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद दिखाई देता है।

- सतह पर ज्वालामुखी और पर्वतीय भू-आकृतियाँ पाई जाती हैं।

- महत्वपूर्ण मिशन: नासा का मैगेलन (Magellan), सोवियत संघ के वेनेरा (Venera) मिशन। भारत का शुक्रयान-1 (Shukrayaan-1) मिशन भी प्रस्तावित है।

एनसीईआरटी संदर्भ: शुक्र ग्रह को "पृथ्वी का जुड़वां" और "सबसे चमकीला ग्रह" के रूप में एनसीईआरटी की पुस्तकों में उल्लेखित किया गया है।

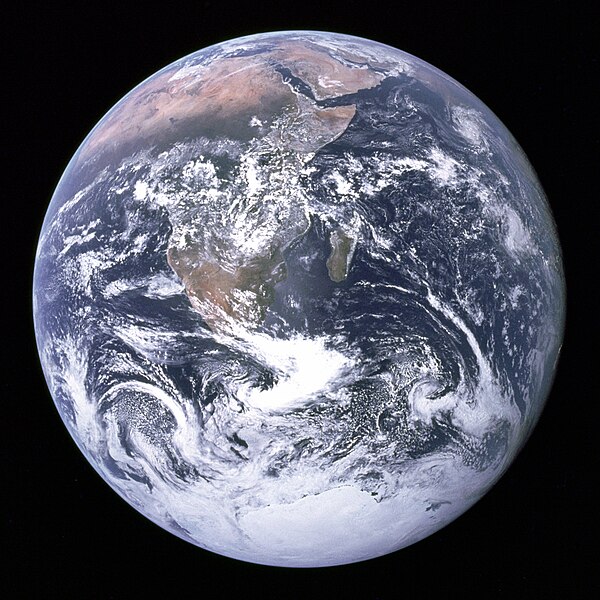

पृथ्वी (Earth)

- सूर्य से दूरी: लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर (1 AU)।

- आकार और व्यास: लगभग 12,742 किलोमीटर।

- परिक्रमण काल: 365.25 दिन (एक सौर वर्ष)।

- घूर्णन काल: लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड (एक नाक्षत्र दिवस)।

- वायुमंडल: जीवन के लिए उपयुक्त, जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन (लगभग 78%), ऑक्सीजन (लगभग 21%), और अन्य गैसें (आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि) शामिल हैं। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है।

- उपग्रह: 1 (चंद्रमा - Moon)।

- विशेषताएँ:

- सौर मंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह जहाँ जीवन पाया जाता है।

- इसकी सतह का लगभग 71% हिस्सा जल से ढका है, इसलिए इसे "नीला ग्रह" (Blue Planet) भी कहा जाता है।

- विविध भू-आकृतियाँ (पर्वत, मैदान, पठार, महासागर) और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र।

- अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं।

- आधिकारिक जानकारी: NASA - Earth Science, ISRO - Earth Observation

एनसीईआरटी संदर्भ: पृथ्वी के बारे में विस्तृत जानकारी भूगोल और विज्ञान की विभिन्न कक्षाओं की पुस्तकों में उपलब्ध है, विशेषकर कक्षा 6 की "पृथ्वी: हमारा आवास" और कक्षा 11 की "भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत"।

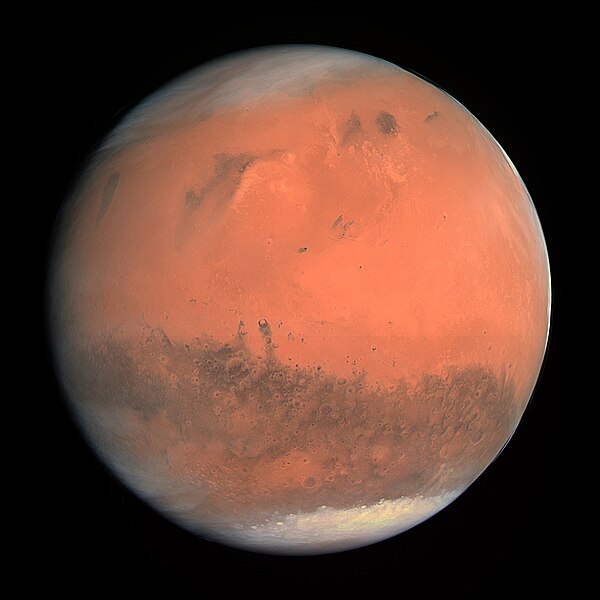

मंगल (Mars)

- सूर्य से दूरी: लगभग 22.8 करोड़ किलोमीटर (1.52 AU)।

- आकार और व्यास: लगभग 6,779 किलोमीटर (पृथ्वी का लगभग 53%)।

- परिक्रमण काल: लगभग 687 पृथ्वी दिवस।

- घूर्णन काल: लगभग 24 घंटे 37 मिनट (पृथ्वी के लगभग समान)।

- वायुमंडल: पतला, जिसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड (लगभग 95%), नाइट्रोजन और आर्गन गैसें हैं।

- उपग्रह: 2 (फोबोस - Phobos और डीमोस - Deimos)। ये छोटे और अनियमित आकार के हैं।

- विशेषताएँ:

- इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे "लाल ग्रह" (Red Planet) भी कहा जाता है।

- सौर मंडल का सबसे ऊँचा पर्वत, ओलंपस मॉन्स (Olympus Mons), और सबसे बड़ी घाटी, वैलिस मैरिनेरिस (Valles Marineris), मंगल पर ही स्थित हैं।

- ध्रुवों पर जल बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ की टोपियाँ (Polar Ice Caps) पाई जाती हैं।

- अतीत में तरल पानी की उपस्थिति और जीवन की संभावना के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण का प्रमुख केंद्र।

- महत्वपूर्ण मिशन: नासा के विभिन्न रोवर (स्पिरिट, अपॉर्च्युनिटी, क्यूरियोसिटी, पर्सिवियरेंस), भारत का मंगलयान (Mars Orbiter Mission - MOM), जिसे ISRO ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

एनसीईआरटी संदर्भ: मंगल ग्रह का उल्लेख "लाल ग्रह" के रूप में और इसके उपग्रहों का नाम अक्सर पूछा जाता है।

ख. बाह्य या गैसीय ग्रह (Outer or Jovian Planets)

ये मंगल ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित चार ग्रह हैं - बृहस्पति, शनि, अरुण (यूरेनस), और वरुण (नेप्च्यून)। ये मुख्यतः गैसों (हाइड्रोजन और हीलियम) और बर्फ से बने हैं, इसलिए इन्हें गैसीय दानव (Gas Giants) या बर्फीले दानव (Ice Giants - अरुण और वरुण के लिए) भी कहा जाता है। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन घनत्व कम होता है। इनके चारों ओर वलय (Rings) पाए जाते हैं (हालांकि शनि के वलय सबसे स्पष्ट हैं) और इनके कई उपग्रह होते हैं।

बृहस्पति (Jupiter)

- सूर्य से दूरी: लगभग 77.8 करोड़ किलोमीटर (5.2 AU)।

- आकार और व्यास: लगभग 1,42,984 किलोमीटर (पृथ्वी का लगभग 11 गुना) - सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसका द्रव्यमान सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का लगभग 2.5 गुना है।

- परिक्रमण काल: लगभग 11.86 पृथ्वी वर्ष।

- घूर्णन काल: लगभग 9 घंटे 56 मिनट (सौर मंडल में सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह)।

- वायुमंडल: मुख्यतः हाइड्रोजन (लगभग 90%) और हीलियम (लगभग 10%) से बना है, जिसमें अमोनिया, मीथेन और जल वाष्प के अंश भी हैं। इस पर रंगीन पट्टियाँ और विशाल तूफान दिखाई देते हैं।

- उपग्रह: 90 से अधिक ज्ञात उपग्रह हैं। इसके चार सबसे बड़े उपग्रह - आयो (Io), यूरोपा (Europa), गैनीमीड (Ganymede), और कैलिस्टो (Callisto) - को गैलीलियन उपग्रह (Galilean Moons) कहा जाता है (गैलीलियो गैलिली द्वारा खोजे गए)। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है (बुध ग्रह से भी बड़ा)।

- वलय (Rings): बृहस्पति के चारों ओर हल्के और धुंधले वलय हैं, जो मुख्य रूप से धूल के कणों से बने हैं।

- विशेषताएँ:

- विशाल लाल धब्बा (Great Red Spot): बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल प्रतिचक्रवातीय तूफान (Anticyclonic storm) है जो सदियों से सक्रिय है। इसका आकार पृथ्वी से भी बड़ा है।

- तीव्र चुंबकीय क्षेत्र।

- यह एक "असफल तारा" (Failed Star) भी माना जाता है क्योंकि यदि इसका द्रव्यमान थोड़ा और अधिक होता तो यह एक तारा बन सकता था।

- महत्वपूर्ण मिशन: नासा के पायनियर (Pioneer), वॉयजर (Voyager), गैलीलियो (Galileo), जूनो (Juno) मिशन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) मिशन भी इसके बर्फीले चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया है।

एनसीईआरटी संदर्भ: बृहस्पति को सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के रूप में और इसके गैलीलियन उपग्रहों का उल्लेख मिलता है।

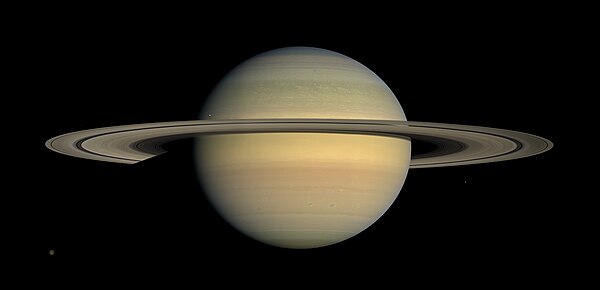

शनि (Saturn)

- सूर्य से दूरी: लगभग 143 करोड़ किलोमीटर (9.5 AU)।

- आकार और व्यास: लगभग 1,20,536 किलोमीटर (पृथ्वी का लगभग 9 गुना) - सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह।

- परिक्रमण काल: लगभग 29.5 पृथ्वी वर्ष।

- घूर्णन काल: लगभग 10 घंटे 34 मिनट।

- वायुमंडल: मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है।

- उपग्रह: 140 से अधिक ज्ञात उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन (Titan) है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका अपना घना वायुमंडल है। अन्य प्रमुख उपग्रहों में रिया, एन्सेलेडस, डायोन, टेथिस शामिल हैं।

- वलय (Rings): शनि अपने शानदार और जटिल वलय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। ये वलय मुख्य रूप से बर्फ के कणों, चट्टानी मलबे और धूल से बने हैं। इन्हें कई मुख्य वलयों (A, B, C आदि) और विभाजनों (जैसे कैसिनी डिवीजन) में बांटा गया है।

- विशेषताएँ:

- सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह (पानी से भी कम घनत्व, यदि इसे किसी विशाल जल निकाय में रखा जाए तो यह तैरेगा)।

- टाइटन उपग्रह पर तरल मीथेन और इथेन की झीलें और नदियाँ होने के प्रमाण मिले हैं।

- एन्सेलेडस उपग्रह से बर्फीले फव्वारे निकलते पाए गए हैं, जो इसके नीचे तरल जल महासागर की उपस्थिति का संकेत देते हैं।

- महत्वपूर्ण मिशन: नासा के पायनियर 11, वॉयजर 1 और 2, और कैसिनी- हाइगेंस (Cassini-Huygens) मिशन (नासा, ईएसए और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन)।

एनसीईआरटी संदर्भ: शनि को इसके वलयों के लिए और इसके उपग्रह टाइटन के लिए जाना जाता है।

अरुण (Uranus)

- सूर्य से दूरी: लगभग 287 करोड़ किलोमीटर (19.2 AU)।

- आकार और व्यास: लगभग 51,118 किलोमीटर (पृथ्वी का लगभग 4 गुना) - सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह (व्यास के आधार पर)।

- परिक्रमण काल: लगभग 84 पृथ्वी वर्ष।

- घूर्णन काल: लगभग 17 घंटे 14 मिनट। यह अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण यह अपनी कक्षा में "लुढ़कता हुआ" प्रतीत होता है।

- वायुमंडल: मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। मीथेन गैस लाल प्रकाश को अवशोषित करती है और नीले-हरे प्रकाश को परावर्तित करती है, जिससे यह ग्रह नीला-हरा (Cyan) दिखाई देता है।

- उपग्रह: 27 ज्ञात उपग्रह हैं, जिनके नाम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के पात्रों पर रखे गए हैं (जैसे टाइटेनिया, ओबेरॉन, एरियल, उम्ब्रियल, मिरांडा)।

- वलय (Rings): अरुण के चारों ओर भी धुंधले और संकरे वलय हैं, जो मुख्य रूप से गहरे रंग के कणों से बने हैं।

- विशेषताएँ:

- इसे "बर्फीला दानव" (Ice Giant) कहा जाता है क्योंकि इसके आंतरिक भाग में पानी, अमोनिया और मीथेन की बर्फ की मोटी परत होती है।

- अत्यधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसके ध्रुवों पर लगभग 42 वर्षों तक लगातार दिन और 42 वर्षों तक लगातार रात होती है।

- इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी।

- महत्वपूर्ण मिशन: नासा का वॉयजर 2 (Voyager 2) एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो अरुण के पास से गुजरा है।

एनसीईआरटी संदर्भ: अरुण को इसके अत्यधिक अक्षीय झुकाव और नीले-हरे रंग के लिए जाना जाता है।

वरुण (Neptune)

- सूर्य से दूरी: लगभग 450 करोड़ किलोमीटर (30.1 AU) - सौर मंडल का सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह।

- आकार और व्यास: लगभग 49,528 किलोमीटर (पृथ्वी का लगभग 3.9 गुना) - सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह (व्यास के आधार पर)।

- परिक्रमण काल: लगभग 164.8 पृथ्वी वर्ष।

- घूर्णन काल: लगभग 16 घंटे 6 मिनट।

- वायुमंडल: मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। मीथेन की उपस्थिति के कारण यह गहरा नीला दिखाई देता है। इस पर सौर मंडल की सबसे तेज हवाएँ चलती हैं (2000 किमी/घंटा से भी अधिक)।

- उपग्रह: 14 ज्ञात उपग्रह हैं। सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन (Triton) है, जो प्रतिगामी कक्षा (Retrograde orbit - ग्रह के घूर्णन की विपरीत दिशा में) में परिक्रमा करता है।

- वलय (Rings): वरुण के चारों ओर भी हल्के और खंडित वलय हैं।

- विशेषताएँ:

- इसे भी "बर्फीला दानव" (Ice Giant) कहा जाता है।

- इस पर एक "विशाल अंधकारमय धब्बा" (Great Dark Spot) देखा गया था, जो बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे जैसा एक तूफान था (हालांकि यह बाद में गायब हो गया)।

- इसकी खोज गणितीय गणनाओं के आधार पर की गई थी (अरुण की कक्षा में अनियमितताओं के कारण)। इसे 1846 में जोहान गाले ने देखा था।

- महत्वपूर्ण मिशन: नासा का वॉयजर 2 (Voyager 2) एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो वरुण के पास से गुजरा है।

एनसीईआरटी संदर्भ: वरुण को सौर मंडल के सबसे बाहरी ग्रह और इसके गहरे नीले रंग के लिए जाना जाता है।

4. सौर मंडल के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य

ग्रहों के अतिरिक्त, हमारे सौर मंडल में कई अन्य छोटे-बड़े खगोलीय पिंड भी मौजूद हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं या ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ये भी सौर मंडल की संरचना और विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

क. बौने ग्रह (Dwarf Planets)

अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (International Astronomical Union - IAU) ने 2006 में ग्रहों की एक नई श्रेणी, "बौने ग्रह", को परिभाषित किया। एक बौना ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो:

- सूर्य की परिक्रमा करता है।

- अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग गोलाकार रूप धारण कर चुका है (अर्थात् हाइड्रोस्टैटिक संतुलन में है)।

- अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को अन्य पिंडों से साफ नहीं कर पाया है (यह इसे ग्रहों से अलग करता है)।

- यह एक उपग्रह नहीं है।

प्रमुख बौने ग्रह:

- प्लूटो (Pluto): पहले इसे सौर मंडल का नौवां ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। यह कुइपर बेल्ट (Kuiper Belt) में स्थित है। इसके पांच ज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा कैरन (Charon) है। नासा का न्यू होराइजन्स (New Horizons) मिशन प्लूटो के पास से गुजरा है।

- सीरीस (Ceres): यह क्षुद्रग्रह पट्टी (Asteroid Belt) में स्थित सबसे बड़ा पिंड है और एकमात्र बौना ग्रह है जो आंतरिक सौर मंडल में स्थित है। नासा का डॉन (Dawn) मिशन सीरीस का अध्ययन कर चुका है।

- एरिस (Eris): कुइपर बेल्ट से भी परे स्थित, यह प्लूटो से थोड़ा अधिक द्रव्यमान वाला है।

- माकेमाके (Makemake) और हउमेया (Haumea): ये भी कुइपर बेल्ट में स्थित बौने ग्रह हैं।

प्रतियोगी परीक्षा दृष्टि: प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया, IAU की ग्रहों और बौने ग्रहों की परिभाषा, और प्रमुख बौने ग्रहों के नाम महत्वपूर्ण हैं।

ख. उपग्रह (Satellites or Moons)

उपग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों (या बौने ग्रहों) की परिक्रमा करते हैं। इन्हें प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा भी कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में 200 से अधिक ज्ञात उपग्रह हैं।

- पृथ्वी का चंद्रमा (Earth's Moon): हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। यह सौर मंडल का पांचवां सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी सतह पर क्रेटर, पहाड़ और 'मारिया' (Maria - प्राचीन ज्वालामुखीय मैदान) पाए जाते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार-भाटा आते हैं। भारत का चंद्रयान मिशन (ISRO - Chandrayaan-3) चंद्रमा के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण रहा है।

- अन्य ग्रहों के उपग्रह:

- मंगल: फोबोस और डीमोस (छोटे और अनियमित)।

- बृहस्पति: गैलीलियन उपग्रह (आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो) प्रमुख हैं। यूरोपा और गैनीमीड पर बर्फीली सतह के नीचे तरल जल महासागर होने की संभावना है।

- शनि: टाइटन (घना वायुमंडल वाला), एन्सेलेडस (बर्फीले फव्वारे) प्रमुख हैं।

- अरुण (यूरेनस): टाइटेनिया, ओबेरॉन आदि।

- वरुण (नेप्च्यून): ट्राइटन (प्रतिगामी कक्षा)।

प्रतियोगी परीक्षा दृष्टि: प्रमुख ग्रहों के सबसे बड़े या सबसे विशिष्ट उपग्रहों के नाम और उनकी विशेषताएँ पूछी जाती हैं।

ग. क्षुद्रग्रह (Asteroids)

क्षुद्रग्रह छोटे, चट्टानी या धात्विक पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं और इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अधिकांश क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित एक विशाल पट्टी में पाए जाते हैं, जिसे मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी (Main Asteroid Belt) कहा जाता है।

- प्रकार: इन्हें उनकी संरचना के आधार पर C-प्रकार (कार्बनयुक्त), S-प्रकार (सिलिकेटयुक्त), और M-प्रकार (धात्विक) में वर्गीकृत किया जाता है।

- महत्व: ये सौर मंडल के प्रारंभिक गठन के बचे हुए अवशेष माने जाते हैं। इनका अध्ययन हमें सौर मंडल की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है।

- पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रह (Near-Earth Asteroids - NEAs): कुछ क्षुद्रग्रहों की कक्षाएँ पृथ्वी की कक्षा के निकट से गुजरती हैं, जिनसे पृथ्वी पर टकराव का संभावित खतरा हो सकता है। नासा जैसी एजेंसियां इन पर निरंतर नजर रखती हैं।

- महत्वपूर्ण मिशन: नासा का डॉन (Dawn) मिशन (वेस्टा और सीरीस का अध्ययन), जापान का हायाबुसा (Hayabusa) और हायाबुसा2 (Hayabusa2) मिशन (क्षुद्रग्रहों से नमूने वापस लाने के लिए), नासा का OSIRIS-REx मिशन (क्षुद्रग्रह बेन्नू से नमूने लाने के लिए) और लुसी (Lucy) मिशन (बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए)।

एनसीईआरटी संदर्भ: क्षुद्रग्रह पट्टी का स्थान और क्षुद्रग्रहों की प्रकृति का उल्लेख मिलता है।

आधिकारिक जानकारी: NASA - Asteroids, Comets & Meteors

घ. धूमकेतु (Comets)

धूमकेतु, जिन्हें "पुच्छल तारे" भी कहा जाता है, मुख्यतः बर्फ (पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन की बर्फ), धूल और चट्टानी पदार्थों से बने छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। जब ये सूर्य के निकट आते हैं, तो सौर विकिरण के कारण इनकी बर्फ वाष्पित होने लगती है और गैस तथा धूल का एक विशाल, चमकदार आवरण (कोमा - Coma) और एक या अधिक पूंछें (Tails) बन जाती हैं। पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है।

- उत्पत्ति: अधिकांश धूमकेतु सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों - कुइपर बेल्ट (Kuiper Belt) और ऊर्ट क्लाउड (Oort Cloud) - से आते हैं।

- कक्षाएँ: इनकी कक्षाएँ अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार (Elliptical) होती हैं। कुछ धूमकेतु आवधिक (Periodic) होते हैं, जो नियमित अंतराल पर सूर्य के पास लौटते हैं, जबकि कुछ केवल एक बार ही दिखाई देते हैं।

- प्रसिद्ध धूमकेतु:

- हैली का धूमकेतु (Halley's Comet): यह सबसे प्रसिद्ध आवधिक धूमकेतु है, जो लगभग हर 76 वर्षों में पृथ्वी से दिखाई देता है। यह पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था और अगली बार 2061 में दिखाई देगा।

- हेल-बॉप धूमकेतु (Comet Hale-Bopp): 1997 में यह पृथ्वी से बहुत चमकीला दिखाई दिया था।

- महत्वपूर्ण मिशन: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का रोसेटा (Rosetta) मिशन और उसका लैंडर फिलाए (Philae), जिसने धूमकेतु 67P/चुरयुमोव-गेरासिमेंको का विस्तृत अध्ययन किया।

एनसीईआरटी संदर्भ: धूमकेतुओं की संरचना और हैली के धूमकेतु का उल्लेख मिलता है।

ङ. उल्का, उल्कापिंड और उल्का वर्षा (Meteors, Meteorites, and Meteor Showers)

- उल्काभ (Meteoroid): अंतरिक्ष में तैरते हुए धूल, चट्टान या धातु के छोटे पिंड।

- उल्का (Meteor): जब कोई उल्काभ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो घर्षण के कारण जल उठता है और एक चमकदार धारी बनाता है, जिसे "टूटता तारा" (Shooting Star) भी कहते हैं। अधिकांश उल्का वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं।

- उल्कापिंड (Meteorite): यदि उल्का का कोई भाग पूरी तरह जले बिना पृथ्वी की सतह तक पहुँच जाता है, तो उसे उल्कापिंड कहते हैं।

- उल्का वर्षा (Meteor Shower): जब पृथ्वी किसी धूमकेतु द्वारा छोड़े गए मलबे के रास्ते से गुजरती है, तो एक ही दिशा से आते हुए कई उल्का दिखाई देते हैं, जिसे उल्का वर्षा कहते हैं (जैसे पर्सिड्स, जेमिनिड्स)।

प्रतियोगी परीक्षा दृष्टि: इन तीनों शब्दों के बीच अंतर और प्रसिद्ध उल्का वर्षाओं के नाम महत्वपूर्ण हैं।

5. सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली

सौर मंडल का अध्ययन करते समय कुछ विशेष शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें समझना आवश्यक है:

- खगोलीय इकाई (Astronomical Unit - AU): यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, जो लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर (या 149.6 मिलियन किलोमीटर) होती है। सौर मंडल के भीतर दूरियों को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

- प्रकाश वर्ष (Light Year - ly): यह दूरी की एक इकाई है, समय की नहीं। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। यह लगभग 9.46 ट्रिलियन (9.46 x 1012) किलोमीटर के बराबर होता है। तारों और आकाशगंगाओं जैसी अत्यधिक दूर की वस्तुओं की दूरी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

- पारसेक (Parsec - pc): यह भी दूरी की एक बड़ी इकाई है, जिसका उपयोग खगोल विज्ञान में किया जाता है। 1 पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है।

- युति (Conjunction): जब दो या दो से अधिक खगोलीय पिंड आकाश में एक दूसरे के निकट दिखाई देते हैं (पृथ्वी से देखने पर)।

- वियुति (Opposition): जब कोई बाहरी ग्रह (जैसे मंगल, बृहस्पति) पृथ्वी से देखने पर सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। इस स्थिति में वह ग्रह रात भर आकाश में दिखाई देता है और पृथ्वी के अपेक्षाकृत निकट होता है।

- अपसौर (Aphelion): किसी ग्रह या अन्य पिंड की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी की स्थिति।

- उपसौर (Perihelion): किसी ग्रह या अन्य पिंड की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी की स्थिति।

- अपभू (Apogee): चंद्रमा या किसी कृत्रिम उपग्रह की अपनी कक्षा में पृथ्वी से अधिकतम दूरी की स्थिति।

- उपभू (Perigee): चंद्रमा या किसी कृत्रिम उपग्रह की अपनी कक्षा में पृथ्वी से न्यूनतम दूरी की स्थिति।

- ग्रहण (Eclipse): जब कोई खगोलीय पिंड किसी अन्य खगोलीय पिंड द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक जाता है।

- सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse): जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता। यह अमावस्या के दिन होता है।

- चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse): जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह पूर्णिमा के दिन होता है।

- संक्रांति (Solstice): वर्ष में दो बार होने वाली घटना जब सूर्य आकाश में अपनी उच्चतम या निम्नतम स्थिति पर पहुँचता है (कर्क या मकर रेखा पर लंबवत चमकता है)।

- ग्रीष्म संक्रांति (Summer Solstice): उत्तरी गोलार्ध में लगभग 21 जून (सबसे लंबा दिन)।

- शीत संक्रांति (Winter Solstice): उत्तरी गोलार्ध में लगभग 22 दिसंबर (सबसे छोटा दिन)।

- विषुव (Equinox): वर्ष में दो बार होने वाली घटना जब दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है (सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है)।

- वसंत विषुव (Spring/Vernal Equinox): लगभग 21 मार्च।

- शरद विषुव (Autumnal Equinox): लगभग 23 सितंबर।

- कुइपर बेल्ट (Kuiper Belt): वरुण (नेप्च्यून) की कक्षा से परे सौर मंडल का एक बर्फीला क्षेत्र जिसमें कई बौने ग्रह (जैसे प्लूटो, एरिस), धूमकेतु और अन्य छोटे पिंड पाए जाते हैं।

- ऊर्ट क्लाउड (Oort Cloud): सौर मंडल का एक काल्पनिक, अत्यंत विशाल गोलाकार बादल जो कुइपर बेल्ट से भी बहुत दूर स्थित माना जाता है, और जिसे दीर्घ-अवधि वाले धूमकेतुओं का स्रोत माना जाता है।

एनसीईआरटी संदर्भ: ये शब्दावलियाँ भूगोल और विज्ञान की एनसीईआरटी पुस्तकों में विभिन्न अध्यायों में समझाई गई हैं।

6. सौर मंडल की उत्पत्ति और विकास (संक्षिप्त में)

सौर मंडल की उत्पत्ति की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिकल्पना नेबुलर परिकल्पना (Nebular Hypothesis) है। इस परिकल्पना के अनुसार:

- लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल, घूमता हुआ बादल (सौर नेबुला - Solar Nebula) था।

- किसी बाहरी प्रभाव (जैसे किसी पास के सुपरनोवा विस्फोट से शॉक वेव) के कारण यह नेबुला सिकुड़ने लगा और तेजी से घूमने लगा।

- जैसे-जैसे यह सिकुड़ता गया, इसके केंद्र में अधिकांश पदार्थ जमा हो गया, जिससे अत्यधिक दाब और तापमान उत्पन्न हुआ। अंततः, इस केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो गया और सूर्य का जन्म हुआ।

- शेष पदार्थ सूर्य के चारों ओर एक चपटी डिस्क (प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क - Protoplanetary Disk) के रूप में घूमने लगा।

- इस डिस्क में मौजूद धूल और गैस के कण गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराकर जुड़ने लगे, जिससे पहले छोटे पिंड (प्लेनेटेसिमल्स - Planetesimals) और फिर बड़े पिंड (प्रोटोप्लेनेट्स - Protoplanets) बने।

- अंततः, ये प्रोटोप्लेनेट आज के ग्रहों, बौने ग्रहों, उपग्रहों और अन्य छोटे पिंडों के रूप में विकसित हुए।

- आंतरिक सौर मंडल में, जहाँ तापमान अधिक था, केवल चट्टानी और धात्विक पदार्थ ही ठोस रूप में रह सके, जिससे स्थलीय ग्रह बने। बाहरी सौर मंडल में, जहाँ तापमान कम था, गैसें और बर्फ भी जमा हो सकीं, जिससे गैसीय और बर्फीले दानव ग्रह बने।

एनसीईआरटी संदर्भ: कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, अध्याय "पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास" में नेबुलर परिकल्पना को समझाया गया है।

7. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सौर मंडल संबंधित प्रमुख मिशन

भारत का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) भी सौर मंडल के अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके कुछ प्रमुख मिशन हैं:

- चंद्रयान-1 (Chandrayaan-1): भारत का पहला चंद्र मिशन (2008), जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति की पुष्टि की।

- मंगलयान (Mars Orbiter Mission - MOM) / Mangalyaan: भारत का पहला मंगल मिशन (2013 में प्रक्षेपित, 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंचा)। इसने भारत को अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश और एशिया का पहला देश बनाया।

- चंद्रयान-2 (Chandrayaan-2): चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने के लिए एक ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम), और रोवर (प्रज्ञान) के साथ मिशन (2019)। ऑर्बिटर सफलतापूर्वक कार्यरत है, हालांकि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी।

- चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3): चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन (2023 में प्रक्षेपित), जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की और रोवर ने सतह पर अन्वेषण किया। इसने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनाया। (अधिक जानकारी)

- आदित्य-एल1 (Aditya-L1): भारत का पहला सौर मिशन (2023 में प्रक्षेपित), जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए लैग्रेंज बिंदु L1 पर स्थापित किया गया है। (अधिक जानकारी)

- प्रस्तावित मिशन: शुक्रयान-1 (शुक्र ग्रह के लिए), मंगलयान-2, और गगनयान (मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम)।

प्रतियोगी परीक्षा दृष्टि: इसरो के प्रमुख मिशन, उनके उद्देश्य, प्रक्षेपण वर्ष और महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं।

8. प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य और संभावित प्रश्न

सौर मंडल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ कुछ प्रमुख तथ्य और संभावित प्रश्न दिए गए हैं जिन पर अभ्यर्थियों को विशेष ध्यान देना चाहिए:

अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य (Quick Revision Facts):

- सूर्य से ग्रहों का क्रम (बढ़ती दूरी में): बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। (Mnemonic: My Very Educated Mother Just Showed Us Nine - हालांकि प्लूटो अब ग्रह नहीं है, यह याद रखने में मदद कर सकता है, अंतिम N नेप्च्यून के लिए है)।

- आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम (घटते क्रम में): बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध।

- सबसे छोटा ग्रह: बुध।

- सबसे बड़ा ग्रह: बृहस्पति।

- सूर्य के सबसे निकट ग्रह: बुध।

- सूर्य से सबसे दूर ग्रह: वरुण।

- सबसे चमकीला ग्रह: शुक्र।

- सबसे गर्म ग्रह: शुक्र (तीव्र ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण)।

- लाल ग्रह: मंगल (आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण)।

- नीला ग्रह: पृथ्वी (जल की अधिकता के कारण)।

- हरा ग्रह (नीला-हरा): अरुण (मीथेन की उपस्थिति के कारण)।

- पृथ्वी की जुड़वां बहन: शुक्र (आकार और द्रव्यमान में समानता के कारण)।

- सबसे तेज घूर्णन वाला ग्रह: बृहस्पति (लगभग 10 घंटे)।

- सबसे धीमा घूर्णन वाला ग्रह: शुक्र (243 पृथ्वी दिवस)।

- सबसे तेज परिक्रमण वाला ग्रह: बुध (88 पृथ्वी दिवस)।

- सबसे धीमा परिक्रमण वाला ग्रह: वरुण (लगभग 165 पृथ्वी वर्ष)।

- वलय वाले ग्रह: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण (शनि के वलय सबसे स्पष्ट)।

- विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाले ग्रह (पूर्व से पश्चिम): शुक्र और अरुण।

- बिना उपग्रह वाले ग्रह: बुध और शुक्र।

- सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह: शनि (नवीनतम खोजों के अनुसार संख्या बदल सकती है, बृहस्पति भी निकट है)।

- सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह: गैनीमीड (बृहस्पति का)।

- सौर मंडल का सबसे ऊँचा पर्वत: ओलंपस मॉन्स (मंगल पर)।

- मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी: मंगल और बृहस्पति के बीच।

- बौने ग्रह: प्लूटो, सीरीस, एरिस, माकेमाके, हउमेया।

- हैली का धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देता है: लगभग 76 वर्ष।

एनसीईआरटी आधारित अवधारणाएँ जो महत्वपूर्ण हैं:

- ग्रहों और तारों में अंतर।

- आंतरिक और बाह्य ग्रहों की विशेषताएँ और उनमें अंतर।

- पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण (पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और परिक्रमण)।

- सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियाँ और कारण।

- ज्वार-भाटा का कारण (चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल)।

- सौर मंडल की उत्पत्ति की नेबुलर परिकल्पना।

- प्रकाश वर्ष और खगोलीय इकाई की परिभाषा।

संभावित प्रश्नों के प्रकार (उदाहरण):

- तथ्यात्मक प्रश्न:

- "सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है?" (उत्तर: शुक्र)

- "मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रहों के नाम बताइए।" (उत्तर: फोबोस और डीमोस)

- "आदित्य-एल1 मिशन किस खगोलीय पिंड के अध्ययन से संबंधित है?" (उत्तर: सूर्य)

- अवधारणा आधारित प्रश्न:

- "शुक्र ग्रह, बुध की तुलना में सूर्य से अधिक दूर होने के बावजूद अधिक गर्म क्यों है?" (कारण: तीव्र ग्रीनहाउस प्रभाव)

- "पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं?" (कारण: पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण)

- क्रम आधारित प्रश्न:

- "सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।"

- "आकार के अनुसार ग्रहों को घटते क्रम में लगाइए।"

- जोड़ी मिलाओ (Match the following):

- एक तरफ ग्रह/उपग्रह/मिशन का नाम और दूसरी तरफ उसकी विशेषता/संबंधित ग्रह/एजेंसी का नाम।

- कथन आधारित प्रश्न (सही/गलत कथन पहचानें):

- सौर मंडल के बारे में दो-तीन कथन देकर उनकी सत्यता की जांच करना।

तैयारी के लिए सुझाव: एनसीईआरटी की पुस्तकों का गहन अध्ययन करें, विशेष रूप से कक्षा 6-10 की विज्ञान और भूगोल तथा कक्षा 11 की भौतिक भूगोल। नियमित रूप से समाचारों में खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष मिशनों से संबंधित अपडेट पर ध्यान दें। इसरो और नासा की वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी को देखें। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करें।

9. संदर्भ ग्रंथ सूची एवं अतिरिक्त पठन सामग्री (Bibliography & Further Readings)

इस आलेख में प्रस्तुत जानकारी विभिन्न सरकारी वेबसाइटों, आधिकारिक रिपोर्टों, यूनेस्को के दस्तावेजों और प्रतिष्ठित अकादमिक प्रकाशनों पर आधारित है। विषय की और गहन समझ विकसित करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की विस्तृत तैयारी हेतु निम्नलिखित स्रोत अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं:

क. प्रमुख सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइटें:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO): https://www.isro.gov.in/ (विशेष रूप से उनके मिशन पेज जैसे चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य-एल1)

- नासा (NASA): https://science.nasa.gov/ (विशेष रूप से सूर्य, ग्रह, क्षुद्रग्रह और धूमकेतुओं पर उनके विज्ञान पृष्ठ)

- एनसीईआरटी (NCERT): https://ncert.nic.in/textbook.php (विज्ञान और भूगोल की संबंधित पुस्तकें)

ख. मानक पुस्तकें (प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेष):

- भूगोल (कक्षा 6): पृथ्वी: हमारा आवास - एनसीईआरटी

- विज्ञान (कक्षा 8): विज्ञान - एनसीईआरटी (अध्याय: तारे एवं सौर परिवार)

- भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत (कक्षा 11) - एनसीईआरटी (अध्याय: पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास)

- सामान्य ज्ञान की मानक पुस्तकें जिनमें भूगोल और सामान्य विज्ञान का खंड हो (जैसे ल्यूसेंट, अरिहंत, टाटा मैकग्रा हिल आदि)।

- महेश कुमार बर्णवाल की "भूगोल एक समग्र अध्ययन" या माजिद हुसैन की "भारत एवं विश्व का भूगोल" जैसी विस्तृत पुस्तकें।

(नोट: नवीनतम जानकारी और मिशन अपडेट के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता दें।)

हमें उम्मीद है कि सौर मंडल पर यह विस्तृत लेख आपकी जानकारी बढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होगा!

Telegram Join Link: https://t.me/sarkariserviceprep

📥 Download Zone:

📌 Useful for Exams:

- UPSC | RPSC | SSC | REET | Patwar | LDC

- All India Competitive Exams

✅ Note: Don’t forget to share this post with your friends and join our Telegram for regular updates.